💭 一、引言

"地球是平的。" "疫苗会导致自闭症。" "5G信号传播病毒。"

当你看到这些说法时,可能会觉得:怎么会有人相信这种荒谬的东西?

但事实是,相信这些说法的人中,不乏高学历、高智商的人。他们不是傻子,也不是疯子,而是陷入了一个强大的认知陷阱——信念偏差(Belief Bias)。

更可怕的是:你我都不例外。

今天,我们来聊聊这个让聪明人也会犯错的认知偏差,以及如何避免成为它的受害者。

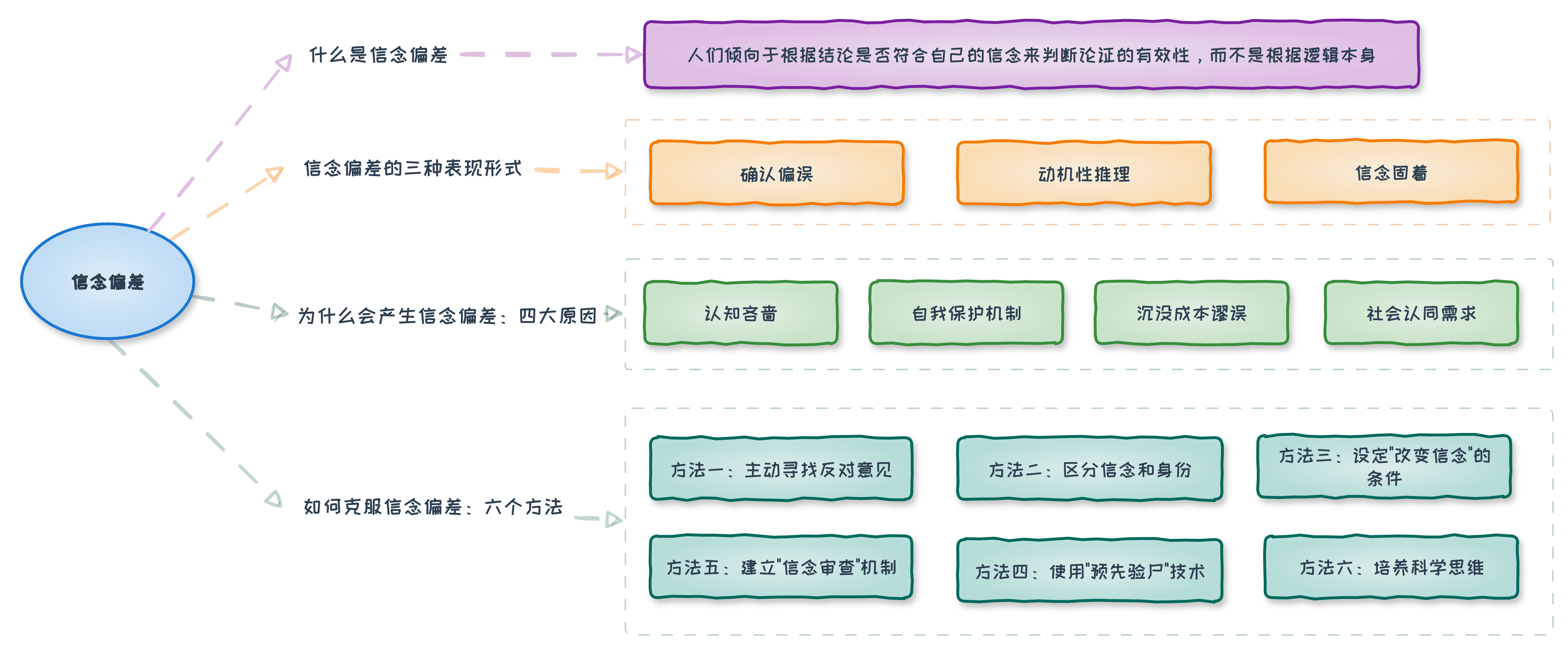

🎯 二、什么是信念偏差

信念偏差是指人们倾向于根据结论是否符合自己的信念来判断论证的有效性,而不是根据逻辑本身。

简单来说:如果结论符合我的信念,我就觉得论证有道理;如果不符合,我就觉得论证有问题。

经典实验

心理学家做过一个经典实验:

给被试者看两个论证:

论证A:

- 前提1:所有会飞的动物都有翅膀

- 前提2:企鹅有翅膀

- 结论:所以企鹅会飞

论证B:

- 前提1:所有营养的食物都很贵

- 前提2:有机蔬菜很贵

- 结论:所以有机蔬菜很营养

从逻辑上看,这两个论证都是错误的(肯定后件的谬误)。

但实验结果显示:

- 大部分人能看出论证A的错误(因为结论明显错误)

- 很多人看不出论证B的错误(因为结论"听起来对")

这就是信念偏差:当结论符合我们的信念时,我们就不太在意逻辑是否正确。

🔍 三、信念偏差的三种表现形式

1. 确认偏误(Confirmation Bias)

定义:倾向于寻找、解释和记住支持自己信念的信息,而忽略或淡化相反的证据。

典型场景:

你相信"早起有益健康":

- 看到"成功人士都早起"的文章 → 特别留意,转发朋友圈

- 看到"睡眠不足危害健康"的研究 → 忽略或找理由反驳

- 认识一个晚睡的成功人士 → "他是特例"

心理机制:

大脑有个自动过滤系统,会优先处理符合现有信念的信息,这样可以:

- 减少认知负担

- 维持内心的一致性

- 避免承认错误的痛苦

2. 动机性推理(Motivated Reasoning)

定义:为了得出自己想要的结论,而有选择性地使用证据和逻辑。

典型场景:

场景1:投资决策

- 买了某只股票后,只看利好消息

- 看到利空消息就想:"这是暂时的"

- 股价下跌时:"长期看一定会涨"

心理机制:

我们不是在寻找真相,而是在为已有的结论寻找理由。就像律师为当事人辩护,而不是追求客观真理。

3. 信念固着(Belief Perseverance)

定义:即使面对确凿的反驳证据,仍然坚持原有信念。

典型场景:

经典实验:

- 告诉被试者:"冒险者更适合做消防员"

- 让他们解释为什么(他们会找出很多理由)

- 告诉他们:"刚才的信息是假的,是我们编的"

- 结果:大部分人仍然相信"冒险者更适合做消防员"

为什么? 因为在解释的过程中,他们已经建立了一套自洽的理论体系。即使前提被推翻,这套理论仍然留在脑海中。

🧠 四、为什么会产生信念偏差:四大原因

1. 认知吝啬(Cognitive Miser)

核心原理:大脑是个"懒惰"的器官,倾向于节省认知资源。

具体表现:

- 思考需要消耗能量

- 质疑自己的信念需要更多能量

- 维持现有信念最省力

类比: 就像手机的省电模式,大脑也有"省力模式":

- 遇到符合信念的信息 → 快速通过,不深入思考

- 遇到挑战信念的信息 → 启动防御机制,消耗更多能量

结果: 我们倾向于维持现有信念,因为这样最省力。

2. 自我保护机制

核心原理:信念往往与自我认同绑定,质疑信念=质疑自我。

典型例子:

身份认同型信念:

- "我是环保主义者" → 必须相信气候变化严重

- "我是自由市场支持者" → 必须反对政府干预

- "我是XX粉丝" → 必须维护偶像

职业认同型信念:

- 医生相信现代医学

- 中医相信传统疗法

- 程序员相信技术能解决问题

挑战信念的心理成本:

- 承认自己错了(痛苦)

- 重建世界观(费力)

- 面对他人质疑(尴尬)

结果: 维护信念比追求真相更重要,因为这关系到"我是谁"。

3. 沉没成本谬误

核心原理:在信念上投入越多,越难放弃。

典型场景:

传销受害者:

- 投入了大量金钱

- 拉了很多亲友入伙

- 在朋友圈大力宣传

- 即使明知是骗局,也很难承认

为什么? 承认错误意味着:

- 之前的投入全部白费

- 要向所有人道歉

- 自我形象彻底崩塌

结果: 投入越多,越难回头。

4. 社会认同需求

核心原理:人是社会动物,需要归属感。

群体压力:

- 所在群体的共同信念

- 不认同=被排斥

- 认同=获得归属感

典型场景:

宗教信仰:

- 家族传统

- 社区文化

- 质疑=背叛

政治立场:

- 朋友圈的主流观点

- 不同意=失去朋友

- 同意=获得认同

职业圈子:

- 行业共识

- 挑战=不专业

- 遵从=被接纳

结果: 为了维持社会关系,我们会维护群体的共同信念,即使内心有疑问。

🌍 五、生活中的信念偏差

信念偏差无处不在,影响着我们的每一个判断。

场景一:健康养生

信念:"天然的就是好的"

表现:

- 相信有机食品更健康(忽略:价格高10倍,营养差异<5%)

- 拒绝食品添加剂(忽略:剂量决定毒性)

- 相信中草药无副作用(忽略:马兜铃酸致癌)

逻辑谬误:

- 砒霜也是天然的

- 蛇毒也是天然的

- 天然≠安全

为什么坚持?

- 符合"回归自然"的情感需求

- 商家营销强化了这个信念

- 承认错误=承认浪费了很多钱

场景二:教育理念

信念:"快乐教育最好"

表现:

- 反对给孩子压力

- 相信"兴趣是最好的老师"

- 批评"应试教育"

被忽略的证据:

- 顶尖运动员都经历过魔鬼训练

- 音乐家每天练习8小时以上

- 没有基础的积累,兴趣无法深入

场景三:投资理财

信念:"房价永远涨"

表现:

- 只看房价上涨的历史

- 忽略人口结构变化

- 忽略经济周期规律

被忽略的证据:

- 日本房价泡沫破裂

- 美国2008年次贷危机

- 人口老龄化趋势

为什么坚持?

- 已经买了房(沉没成本)

- 承认错误=承认亏损

- 社会共识(大家都这么认为)

场景四:职业选择

信念:"稳定的工作最好"

表现:

- 优先考虑公务员、国企

- 认为创业风险太大

- 害怕改变

被忽略的趋势:

- 技术变革加速

- 终身雇佣制消失

- 个人品牌价值上升

场景五:感情关系

信念:"他/她会改变的"

表现:

- 忽略对方的缺点

- 相信"爱能改变一切"

- 一次次原谅

被忽略的现实:

- 性格很难改变

- 行为模式会重复

- 过往记录是最好的预测

为什么坚持?

- 情感投入(沉没成本)

- 自我欺骗(动机性推理)

- 害怕孤独(情感需求)

🛠️ 六、如何克服信念偏差:六个方法

方法一:主动寻找反对意见

核心原则:不要只看支持自己的信息,主动寻找反对意见。

实践方法:

钢铁侠法则(Steel Man Argument):

- 找到最强的反对意见

- 用最有利的方式理解它

- 认真反驳它

具体操作:

相信"早起有益健康"?

- 搜索:"晚睡的成功人士"

- 搜索:"睡眠不足的危害"

- 搜索:"早起的副作用"

问自己:

- "反对者最强的论据是什么?"

- "我能反驳吗?"

- "如果不能,是不是我错了?"

方法二:区分信念和身份

核心原则:你的观点不是你的身份。

错误思维:

- "我是环保主义者" → 必须相信所有环保观点

- "我是XX粉" → 必须维护偶像

- "我是程序员" → 必须相信技术万能

正确思维:

- "我关注环保" → 但可以质疑具体措施

- "我欣赏XX" → 但可以批评他的错误

- "我从事编程" → 但知道技术有局限

方法三:设定"改变信念"的条件

核心原则:提前设定什么证据能改变你的信念。

实践方法:

对每个重要信念,问自己: "什么样的证据能让我改变这个信念?"

例子:

信念:"房价会一直涨"

改变条件:

- 如果连续3年房价下跌超过20%

- 如果人口出现负增长

- 如果空置率超过30%

好处:

- 避免无限移动目标

- 保持理性和客观

- 及时止损

警惕信号: 如果你发现自己说"无论如何我都不会改变",那就要警惕了。

方法四:使用"预先验尸"技术

核心原理:假设你的信念是错的,然后分析为什么。

来源: 心理学家Gary Klein提出,用于决策前的风险评估。

操作步骤:

步骤1:假设失败 "假设我的信念是错的,已经造成了严重后果。"

步骤2:分析原因 "可能的原因有哪些?"

步骤3:评估概率 "每个原因的可能性有多大?"

步骤4:调整信念 "我需要修正哪些想法?"

方法五:建立"信念审查"机制

核心原则:定期检查自己的信念是否还成立。

信念清单模板:

| 信念 | 依据 | 支持证据 | 反对证据 | 调整 |

|---|---|---|---|---|

| 房价会涨 | 过去20年趋势 | 城市化 | 人口下降 | 部分修正 |

| 早起好 | 成功学书籍 | 个人体验 | 睡眠研究 | 继续坚持 |

| XX值得信任 | 多年相处 | 帮过我 | 最近撒谎 | 需要警惕 |

方法六:培养科学思维

核心原则:用科学方法检验信念。

科学思维的特征:

可证伪性

- 好的理论:可以被证明是错的

- 坏的理论:无论如何都能自圆其说

可重复性

- 好的证据:可以重复验证

- 坏的证据:只发生一次

样本量

- 好的结论:基于大量数据

- 坏的结论:基于个别案例

对照实验

- 好的研究:有对照组

- 坏的研究:只看单一变量

🤝 七、特殊情况:如何应对他人的信念偏差

有时候,不是你自己有信念偏差,而是你需要说服别人。

❌ 错误做法

直接攻击: "你这个想法太荒谬了!" → 结果:对方更加坚持(逆火效应)

摆事实讲道理: "数据显示你错了!" → 结果:对方找理由反驳

质疑智商: "你怎么这么不理性?" → 结果:对方愤怒,关系破裂

✅ 正确做法

步骤1:理解对方的信念 "我理解你为什么这么想..."

步骤2:找到共同点 "我们都希望..."

步骤3:提出疑问而非结论 "你有没有想过..." "如果...会怎样?"

步骤4:提供新视角 "还有另一种可能..."

步骤5:给对方台阶下 "这个新研究是最近才出来的..."

关键:

- 不攻击对方

- 理解情绪

- 提供数据

- 给台阶下

这也是正确的沟通。

✨ 八、结语

信念偏差揭示了人类思维的一个根本特征:我们不是理性的动物,而是合理化的动物。

我们不是先有证据再形成信念,而是先有信念再寻找证据。

这不是缺陷,而是进化的结果:

- 在远古时代,快速判断比精确判断更重要

- 群体认同比个人真相更重要

- 维持信念比质疑信念更省力

但在现代社会,这成了陷阱:

- 信息爆炸,真假难辨

- 算法推荐,信息茧房

- 群体极化,回音室效应

✅ 好消息是:我们可以训练自己克服信念偏差。

记住六个核心方法:

- 主动寻找反对意见 - 不要只看支持自己的信息

- 区分信念和身份 - 你的观点不是你的身份

- 设定改变条件 - 提前定义什么证据能改变你

- 预先验尸 - 假设你错了,分析原因

- 定期审查 - 每季度检查自己的信念

- 科学思维 - 用科学方法检验信念

⭐ 最重要的是:

保持谦逊,承认自己可能错了。

真正的智慧,不是永远正确,而是愿意改变。

就像凯恩斯说的:

"当事实改变时,我会改变我的想法。你呢?"

下次当你发现自己在为某个信念辩护时,问问自己:"我是在寻找真相,还是在维护信念?"如果是后者,那就要警惕了。

因为最危险的不是无知,而是确信自己知道的就是真相。

📚 相关阅读推荐:

这些认知偏差共同构成了人类思维的盲区,了解它们,你就能更理性地生活。